3.2 Matrix(メイトリックス)社

日時:5月27日(火)9:30~12:00

場所:Matrix社オフィス

(メリーランド州コロンビア)

説明担当:Eric J. Wood氏(Business Development Manager)

John C. Shoemaker氏(Business Development Vice President)

3.2.1 はじめに

メリーランド州コロンビアのメイトリックス(Matrix)社は、1999年に国家安全局(National Security Agencies)にいた物理学、そして材料学のエキスパートが創設したベンチャー企業で、カーライル等のベンチャー・キャピタルから融資を受け、RFIDタグの設計・開発、販売、およびRFIDタグを利用したSCMなどの対応システムの設計・開発、販売、コンサルテーションを行っています。

メイトリックス社は、Auto-IDセンタのベンダ・メンバでもあります。

今回は、Busines Development部門の副社長であるシューメーカー(John C. Shoemaker)氏より、メイトリックス社の戦略と製品の優位性、メイトリックス社とともにRFIDタグ関連の開発会社の二大双璧をなすエイリアン・テクノロジー(Alien

Technology)社との相違点について、お話を伺いました。

また同部門のマネージャであるウッド(Erik J. Wood)氏により、RFIDタグを添付したパレットの複数同時読取等のデモンストレーションが行われました。

なお、ディスカッションとデモンストレーションには、メイトリックス社とパートナー関係にある日本のマイティカード社の陶山氏(営業部マネジャ)と熊丸氏(パッケージソリューション設計部マネージャ)の2氏も参加されました。

|

|

| 説明を担当されたBusines Development部門の副社長であるシューメーカー(John

C. Shoemaker)氏 |

主力製品の説明 |

3.2.2 メイトリックス社の戦略

メイトリックス社の主な戦略は、以下の3点です。

(1)アプリケーションを主体に考える

(利用者とっては、要求が満たされていれば、タグがどのようなものであろうと関係ないはずである。)

(2)高い付加価値を有する問題解決を行う

(3)標準化を図る

3.2.3 メイトリックス社の技術基盤

メイトリックス社の戦略を支える技術基盤としては、以下の点があげられます。

(1)RFIDタグの可視性と制御(Visibility & Control)

(2)タグデザイン(ユニークなアンテナ形状にもとづく無指向性など)

(3)製造施設はもたない。パートナーとの協調。

3.2.4 主力製品であるUHF帯RFIDタグの紹介

(1)UHF帯の利用 |

|

UHF帯は、世界的に広く利用されている低周波数帯(13.56MHz)と高周波数帯(2.45GHz)の中間に位置する周波数帯で、RFIDタグ用には利用されはじめてまだ日が浅いものの、他の既存の周波数帯に比べて、いくつかのメリットがあります。 |

|

(2)メリット |

|

低周波数帯(13.56MHz)との比較では、大幅な低価格化が可能で、1個あたり10~20セントのタグ(パッシブ/リードオンリー型)も現実化してきています。

高周波数帯(2.45GHz)との比較では、通信時の損失が約9分の1で済むため、同等の消費電力のチップを使ってRFIDタグを作った場合、UHF帯利用時のリーダの出力(消費電力:W)は約9分の1で済むことになります(パッシブ/リードオンリー型用で1W程度)。

このため、リーダ/ライタの小型化、低価格化が可能となります。 |

(3)周波数帯 868~928MHz

(4)認識距離(通信距離) 30cm~6m

(5)Auto-ID Center クラス0チップ

(6)パッシブ(電池なし)

(7)独自プロトコル

(8)低コスト |

|

10~20セント(RFIDタグ自体)

25セント~1ドル程度(RFIDタグ+ケース、保護材) |

|

|

*ETS用のタグ(toll tag)は、日本では100~300ドル程度するが、25ドル程度で製品化が可能なはずである。 |

| (9)実証実験 |

|

空港手荷物管理(マイアミ空港、ダラス・ラブフィールド空港のEDSシステム)

P&G、ウォルマート、ホンダ(組立工程)、ジョンソン&ジョンソン

チェップ社(世界最大級のパレット製作会社)のパレットレンタル |

3.2.5 メイトリックス社UHF帯RFID製品の優位性(Advantage)

(1)認識距離(通信距離)が長い。 電池なし(パッシブ)で30cm~6m(7m)が可能。

(2)指向性がない(orientation free:独自のアンテナ形状にもとづく)

(3)高い同時読取率(200~300タグ/秒)

理論的には1,000タグ/秒が可能であるが、干渉を受けるため

(4)低コスト 現在20セントは可能(ケース込みで25セント~)。10セントも視野に。

(5)省電力リーダ(パッシブタグ用で1W)

3.2.6 UHF帯RFID製品の制約

(1)鉄、水分(人体など水分を多く含むものも同様)が介在すると通信できない。

(2)スチールコンテナなどは、外側にタグを固定するなどの対応が必要になる。

3.2.7 メイトリックス社のRFID製品

(1)タグ -->サイズ、形状、パッケージ(ポリプロピレンのバック等)

|

|

| さまざまなinlay(インレイ、またはinlet インレット:未加工のフィルム部材の形態)デザインのRFIDタグが紹介された。 |

|

|

(表)

Inley 2D Square (101×101mm)

UHF 915MHz(902~928MHz)帯

通信距離 最大6m

メモリ容量(96bit)、リードオンリー |

(裏)シールをはがしたところ |

|

|

Inley 1D Medium Strip(19×150mm)

UHF 915MHz(902~928MHz)帯

通信距離 最大3m

メモリ容量(96bit)、リードオンリー |

独特のアンテナ形状を持つタグ |

|

ポリプロピレン製パッケージ入りのRFIDタグ

(スチール製コンテナの側面に付着させる) |

|

|

| デモ・スペースに展示されていた、書籍へのタグの貼付の例 |

(2)リーダ -->固定方式、棚方式、ハンドヘルド方式 |

|

■ハンドヘルドリーダ

UHF帯Auto-IDセンタ標準クラス0規格対応 UHF帯Auto-IDセンタ標準クラス0規格対応

通信距離 1~2m

同時読取数 200タグ/秒

CCD バーコードリーダ機能付属

読取ったデータは、802.11b(11Mbps)規格の無線接続、またはUSBによる有線接続でPC等へ送信可能。

駆動バッテリ寿命は連続で8時間。

*片手で操作するにはかなり重いが、その分頑丈な作りとなっていました。 |

|

(3)ソフトウェア |

|

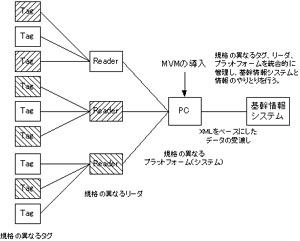

メイトリックス社では、ハードやソフト別のシステムを構築していくようなアプローチはとっていません。そのため、異なったタグ、異なったリーダを統合的に扱う仕組みとして、MVM(Matrix

Visibility Manager)と呼ばれるシステムを開発しました。

MVM(Matrix Visibility Manager)によるRFIDタグ・システムの管理 |

3.2.8 製品の利用

現在、以下のような製品の利用が検討されています。

(1)交通(Transportation) エア・カーゴ、手荷物の識別・追跡、自動車のID(ETC)

(2)安全なビジネス(Safe Commerce) 国家安全局が支援。

(3)資産管理(Asset Management) 高額資産の管理、追跡

(4)法的な利用(Legal) 法廷の証拠品管理

(5)製薬関連での利用(Phamacy) Drug追跡、SCM、セキュリティ

(6)食料品関係での利用(Food) 家畜管理、商品(パッケージ)管理

*EAS(商品監視)システムの代用としては考えていないとのこと。

3.2.9 エイリアン社との比較

(1)エイリアンテクノロジー社はタグ自体の製造を行っているが、メイトリックス社はタグの設計のみで、タグの製造施設は所有していない。

(2)エイリアンテクノロジー社は、UHF帯だけでなく、より低い周波数帯の13.56MHz帯と、高い周波数帯の2.45GHzの3つの帯域に対応しているが、メイトリックス社は、主にUHF帯にターゲットを絞っている。

(3)メイトリックス社はアプリケーションを主体としてRFIDタグ・システムに対応しており、対応アプリケーションであるMVMを持つことで、それぞれ異なるリーダ、タグ、プラットフォーム(システム)にも同時に対応可能である。しかしエイリアンテクノロジー社は、MVMのようなソフトウェアをもたず、リーダのタイプも固定している。

3.2.10 デモンストレーション

|

|

| メイトリックス社のデモ・スペース |

(1)指向性と通信距離に関するデモ(壁面設置リーダ)

デモンストレーション用に用意された部屋には、入り口の反対側になる壁面に、床から90cmぐらいの高さで、長さ90cm、幅20cm、厚さ2cmぐらいの壁と同じ白色をした板状のリーダが設置されていました。

| デモンストレーションの説明役を務めるウッド(Erik J. Wood)氏。ちょうどウッド氏の背面に白いリーダが見える。またウッド氏が手にしているのがRFIDの格納されたカートンボックス |

|

説明役のウッド(Erik J. Wood)氏が、UHF帯のRFIDタグを内部に収納した20cm角、厚さ5cm程度のカートンボックスを持つと、リーダから5~6mぐらい離れたところでも、リーダがRFIDタグを認識し、その結果がリーダに接続されたPCに送られ、プロジェクタにその認識状況がリアルタイムに表示されました。

ウッド氏は、カートンボックスの位置をいろいろ変えてみて、リーダの正面に対するRFIDタグの方向(オリエンテーション)を変えてみましたが、RFIDタグのバイポールアンテナの性能により、リーダは正面とRFIDタグとが垂直に近い状態も含め、さまざまな方向に対してRFIDタグを認識することができることが示されました。

|

リーダによるRFIDの読取り結果が、リアルタイムでPCに連動されたプロジェクタに表示される。 |

ウッド氏は、また同じリーダを用いて、氏自身の札入れに収納した、より小型のRFIDタグの認識テストを行いました。その札入れをズボンの尻ポケットに入れておいても、同じく5~6mの距離で、RFIDタグの認識は可能でした。

ただし、リーダとRFIDタグの間にウッド氏自身が挟まる位置になると、水分を含む「人」そのものがRFIDタグの通信の妨げとなり、リーダはタグを認識することがほとんどできなくなりました。

(2)RFIDタグを添付したパレットの複数同時読取(ゲートリーダ)

|

|

| 台車に積載されたRFIDタグを貼付したプラスチックス製パレット |

台車を押してゲートリーダをくぐる |

次のデモでは、上面の角部分にRFIDタグを付着させたプラスチックス製パレットを、1列20段、前後3列ずつ、計6列、120個積んだ台車が用意されました。ウッド氏がその台車を押して、部屋の中に設置されたゲートリーダをくぐると、リーダがそれぞれのRFIDタグを瞬時に認識し、その結果がリーダに接続されたPCに送られ、プロジェクタにリーダが認識した(タグの付着した)ひとつひとつのパレットの3Dイメージが即座に表示されました。つまり、ゲートリーダは、ほぼ同時に120個のRFIDタグを認識していたことになります。

|

|

| パレットベースの検品の例~抜き取られたパレットのリアルタイム表示 |

さらにパレットベースの検品の例として、予め上記の台車の120個のパレットの中から任意に一つを抜き取り、その上で同様に台車をゲートリーダにくぐらせると、即座にプロジェクタ上に抜き取られたパレットの位置が空白の状態で表示され、全パレットの状態を把握することができました。

|

パレットに貼付されたUHF帯RFIDタグ |

3.2.11 質疑応答

Q: RFIDタグの温度耐性は?

A: メイトリックス社の製品の場合、タグ単体(被覆なし)の状態で、-4°F~158°F(-20℃~70℃)ぐらいである。

Q: 日本で出力1Wのリーダを使おうとすると、電波法に抵触しないか?

A: 確かにUHF帯RFIDタグの場合、リーダの通信距離を6~7mにするなら、リーダに1W程度の出力が必要になってくる(400mWなら、通信距離は1~2mになる)。

しかし、日本の場合でも昨年(2002年)に規制緩和が行われ、いわゆる10m法の制限において、たとえば13.56MHzの場合で1mの通信距離を得るため、6Wのリーダの認可がおりているから、上記の条件でも大丈夫だろう(マイティカード陶山氏補足説明)。

Q: タグの耐久性はどうか?

A: 耐久性は利用条件による。再利用可能なRFIDタグは、1ドル50セント/個ぐらいのコストがかかるが、耐久性は問題ない。

ダラス・ラブフィールド空港での手荷物管理の実証テストで使われたものは、ディスポーザブル(使い捨て)で、コストは25セント/個程度である。

Q: タグに複数のアンテナをつけ、アンテナごとに対応する周波数帯をかえることは可能か?

A: 無理だ。しかし別のソリューションとして、今年(2003年)8月までに、マルチモードのRFIDタグとリーダを出荷する予定だ。これらはAuto-IDセンタのクラス0、クラス1およびISOの標準に準拠するもので、大量の出荷が見込まれれば、20セント/個ぐらいのコストにできるだろう。

Q: RFIDタグの通信距離を伸ばすためにはどうすればよいのか?

A: 最も確実な方法は、RFIDタグにバッテリを載せる(アクティブ型のタグにする)ことである。バッテリを載せないパッシブ型のタグについては、リーダの出力をあげていくことが考えられる。実際に20Wの出力を持つリーダを作ることは可能だが、人体への影響などの問題がある。

Q: タグのメモリ容量はどこまで増やす予定か?

A: 書き込みのメモリ容量を増やしていくと、同時読取や、チェック、書き込み等の煩雑さが増加し、パフォーマンスが得られなくなる。そのため、むやみにメモリ容量を増やしていくことは考えていない。現状ではタグのパフォーマンスが第一であり、いまのところ、せいぜい256ビットぐらいまでか。

Q: 複数の同時読取はどのようなレベルか?

A: 物流における梱包の階層のすべてに渡って同時読取を実現するのはかなりむづかしい。

現状では、同じ周波数帯を用いたパレット(ケースを積載)、ケース(カートンをまとめて収納)、カートン(商品をまとめて収納)の各階層のそれぞれに付けたRFIDタグの同時読取で、ほぼ99%読取りに成功している。

現在は、商品レベルのタグまでまとめて読み込みができるよう検討している。

|

ケース、カートン、商品へのそれぞれのRFIDタグの貼付について説明するシューメーカー(John

C. Shoemaker)氏 |

Q: タグのリサイクルについて、どのように考えているか?

A: タグのリサイクルについては、特に考えてはいない。タグのアンテナはシルバーインク製であるが、回収は行っていない。

|

| メイトリックス社の視察を終えて |

|